頭痛を予防するためには、生活習慣の見直しが不可欠です。規則正しい睡眠を心がけ、十分な水分補給をすることが重要。また、長時間同じ姿勢でいることを避け、こまめに体を動かすようにしましょう。ストレス管理も予防には効果的で、深呼吸やリラックス法を取り入れると良いでしょう。

TEL.053-462-9923

〒430-0816 静岡県浜松市中央区参野町225-1サンスクエア上村105

頭痛を予防するためには、生活習慣の見直しが不可欠です。規則正しい睡眠を心がけ、十分な水分補給をすることが重要。また、長時間同じ姿勢でいることを避け、こまめに体を動かすようにしましょう。ストレス管理も予防には効果的で、深呼吸やリラックス法を取り入れると良いでしょう。

頭痛は大きく分けて「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。一次性頭痛には偏頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛があり、いずれも主に生活習慣やストレス、遺伝的要因などが原因です。一方、二次性頭痛は別の病気が原因で起こるもので、例えば脳腫瘍や高血圧が関連しています。それぞれの頭痛に合った対処法を知ることが、症状の軽減につながります。

背中の痛み/腰痛/首の痛み/肩凝り/ぎっくり腰/慢性疲労/頭痛/片頭痛/O脚矯正/X脚矯正/

姿勢矯正/猫背矯正/カイロプラクティック/整体/骨盤矯正/産後の骨盤矯正/側弯症/ヘルニア/

片頭痛は、ズキズキとした脈打つような痛みや、吐き気、嘔吐、光過敏症などを伴うことが多いのが特徴です。

緊張型頭痛は、頭全体が締め付けられるような、重く鈍い痛みを感じることが特徴です。

群発頭痛は、眼窩やこめかみあたりに激しい痛みを感じ、自律神経症状を伴うことが多いのが特徴です。

頭痛の種類によって、使用する薬は異なります。頭痛は主に「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」に分類され、それぞれに適した薬物療法が行われます。

片頭痛はズキズキとした痛みを伴い、しばしば吐き気や光や音に対する過敏が特徴です。

緊張型頭痛は、首や肩の筋肉の緊張が原因で、締め付けられるような痛みが特徴です。

群発頭痛は非常に激しい片側の痛みが特徴で、目の充血や鼻詰まりを伴うことが多く、通常は夜間に発作が起こります。

頭痛の原因は様々で、人によって異なります。主な原因として考えられるのは以下の通りです。

頭痛の原因にはさまざまなものがあり、一般的に「一次性頭痛」と「二次性頭痛」の2つに分類されます。それぞれの原因について説明します。

一次性頭痛は、頭痛自体が主要な症状であり、他の病気や障害に起因しないものです。以下のような種類があります:

片頭痛は、激しい痛みが片側の頭に現れることが多い頭痛で、以下の特徴があります:

緊張型頭痛は、ストレスや肩や首の筋肉の緊張によって引き起こされることが多いです。特徴は以下の通りです:

群発頭痛は、非常に激しい痛みが短時間に集中して繰り返し発生する頭痛です。特徴としては:

二次性頭痛は、他の病気や障害に関連した頭痛で、原因が特定の疾患に起因している場合です。以下のような原因があります:

高血圧が原因で頭痛を引き起こすことがあります。特に血圧が非常に高いと、頭痛が生じることがあります。

副鼻腔が炎症を起こすと、その周囲の圧力が高まり、頭痛を引き起こすことがあります。顔面や額に圧痛を感じることが多いです。

鎮痛薬を頻繁に使用している場合、薬物依存性の頭痛(薬物乱用頭痛)が発生することがあります。これが続くと、薬の効果が切れた際に痛みが増すことがあります。

首の椎間板ヘルニアや姿勢の悪さが原因で、首や背中の筋肉が緊張し、そこから頭痛が引き起こされることがあります。

視力が悪いことや眼精疲労が原因で、目の周りや頭に痛みを感じることがあります。特に長時間のパソコン作業や読書が原因になることがあります。

食事を抜いたり、血糖値が低くなったりすると、頭痛が起こることがあります。これは、エネルギー不足によって脳が影響を受けるためです。

水分不足や電解質の不均衡が原因で、頭痛が発生することがあります。

ア/

頭痛と頸椎の関係性については、近年ますます注目されています。

頭痛と頸椎の関係は非常に密接です。頸椎(首の骨)の状態が悪化すると、頭痛を引き起こす原因となることがあります。以下にその関連性について詳しく説明します。

頸椎の問題が頭痛を引き起こすことがあります。これは、頸椎性頭痛として知られており、頸椎やその周辺の筋肉や神経が原因で起こることが多いです。

頸椎には脊髄が通っており、そこから出る神経が肩や腕、頭部へと分布しています。頸椎に異常があると、これらの神経が圧迫され、頭痛を引き起こす原因になることがあります。特に、神経根(頸椎神経根)や椎間板に問題があると、頭部に放射する痛みが発生することがあります。

頸椎の変形(例えば、椎間板ヘルニアや変形性頸椎症)や、頸椎の不安定性(骨折や靭帯の損傷など)がある場合、神経や血管を圧迫し、頭痛を引き起こす可能性があります。また、頸椎が適切に機能しないと、血流が悪化し、これも頭痛の原因となることがあります。

長時間の不良姿勢、例えば、パソコン作業やスマートフォンを長時間使うことによって首が前傾姿勢になることがよくあります。この姿勢が続くと、頸椎への負担が増し、筋肉の緊張や圧迫が原因で頭痛が引き起こされることがあります。このような状態は、テクノロジー頭痛やスマホ首とも呼ばれることがあります。

頚椎(けいつい)の歪みを改善することで頭痛が改善する理由は、頚椎と頭部の神経、血流の関連性にあります。具体的には以下のようなメカニズムが関与しています。

頚椎は脳から体へと信号を伝える神経が通る重要な部位です。頚椎の歪みやズレが生じると、そこを通る神経が圧迫されることがあります。この圧迫が頭痛を引き起こす原因になることがあります。例えば、頚椎の歪みが脊髄から頭に向かう神経に圧力をかけると、脳への信号伝達がうまくいかず、頭痛が発生することがあります。

また、頚椎の歪みが首や肩の筋肉に過度な緊張を引き起こし、それが頭痛に繋がることもあります。特に、筋肉の緊張によって神経が圧迫されると、頭痛を引き起こしやすくなります。

頚椎の歪みがあると、頸動脈や椎骨動脈(首周辺の血管)の流れが悪くなることがあります。これらの動脈は脳に酸素や栄養を供給する役割を担っており、血流が滞ると脳への供給が不十分になり、頭痛を引き起こすことがあります。頚椎の調整や歪みの改善によって血流が正常化すると、脳への血流も改善され、結果的に頭痛が軽減されることがあります。

頚椎が歪むと、首や肩の筋肉が過度に緊張することがあります。この緊張が慢性化すると、筋肉が硬直し、筋筋膜の痛みが発生することがあり、その結果として頭痛を引き起こすことがあります。頚椎を正常な位置に戻すことで、これらの筋肉の緊張が緩和され、頭痛が改善することがあります。

頚椎の歪みが自律神経に影響を与えることがあります。自律神経は体のさまざまな機能(例えば、心拍数や血圧、消化など)を調整しています。頚椎に歪みがあると、自律神経が乱れ、その結果として頭痛や体調不良を引き起こすことがあります。頚椎を調整することで、自律神経のバランスが改善され、頭痛が軽減することがあります。

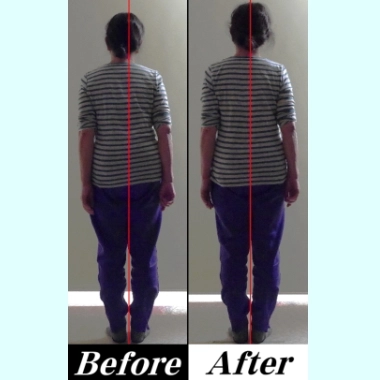

頚椎の歪みが姿勢にも影響を与え、悪い姿勢(例えば猫背など)を引き起こすことがあります。悪い姿勢が続くと、筋肉や関節に負担がかかり、それが頭痛の原因となることがあります。頚椎の歪みを改善することで姿勢が良くなり、筋肉や関節の負担が軽減され、頭痛が改善されることがあります。

頚椎の歪みを改善することで、神経の圧迫や血流の改善、筋肉の緊張の軽減、自律神経の調整など、さまざまな要因によって頭痛が軽減されることがあります。頭痛が頻繁に起こる場合、頚椎に問題が隠れていることもあるため、専門的な治療(カイロプラクティック)を受けることが効果的です。